SOBRE GENIOS Y MAESTROS

Se ha escrito mucho sobre la genialidad. Genios, como Kant o Platón, hablaron de ella con fundamento. El prolífico Harold Bloom publicó hace años un libro sobre la materia, irregular e interesante como todos los suyos, y también falto, como todos los suyos, de precisión teórica y conceptual, que en esa ocasión se manifestaba en la mezcla indistinta y sin explicaciones de genios y maestros de la literatura. Convendría tal vez distinguir esos términos.

La genialidad, en sentido estricto, debería adscribirse a aquellos autores que muestran universos o perspectivas (psicológicos, mentales, formales o existenciales) que el hombre, sin ellos, jamás hubiera concebido. El maestro, por el contrario, es el que alcanza, en el marco preciso de la tradición, cotas de refinamiento, perfección o sensibilidad extraordinariamente personales. La maestría de don Juan Manuel y la genialidad de Juan Ruiz, la maestría de Petrarca y la genialidad de Dante, la maestría de Tolstoi y la genialidad de Dostoievski… Los maestros colman las presencias, los genios cubren los vacíos. Por poner un ejemplo de la literatura española: si el maestro Garcilaso no hubiera existido (irreparable pérdida) tendríamos sin duda -y los tenemos- a Garcilasos menores. Pero si el genio de Juan de la Cruz no hubiera escrito sus grandes poemas, ningún sucedáneo cubriría esa falta y ni tan siquiera sospecharíamos que su ausencia tomaba la forma de un hueco.

En realidad, los genios sobrepasan, cada uno a su modo, nuestras expectativas, porque se sobreponen –por encima de los códigos convencionales- a los condicionamientos formales o mentales de su época. No hay más que pensar en Cervantes, no hay más que pensar en Shakespeare. El genio siempre sorprende, porque va (y nos fuerza a ir) más allá. Un maestro describe hermosamente los adornos que muestra el escudo de Aquiles, pero sólo Homero a partir de ello (canto XVIII de La Ilíada) despliega el mapa de todo un mundo; un maestro exhibe con arte su realidad más íntima en una autobiografía (Montaigne lo hizo admirablemente), pero sólo el genio de San Agustín traza con ello el camino espinoso de la búsqueda espiritual en el alma humana; a un maestro le es dado narrar, de manera honda y verosímil, un proceso judicial del cual es víctima atroz un hombre, pero sólo genios como Kafka o el autor del Libro de Job nos hacen sentir que en ese proceso se juega el destino del ser humano.

Cualquiera puede, con legitimidad, preferir a la sima genial la cima de la maestría. Porque la genialidad es un abismo sin fondo, la maestría es un pico anhelado. Cada lector tiene el derecho de elegir sus grandes paisajes. Algunos autores erraron sus tiros (y su camino): Goethe, por ejemplo, persiguió con ahínco la genialidad literaria sin conseguirla, mientras que otros, como Whitman, la encontraron de frente sin pretenderlo. Ya decía Kant en su Crítica del juicio que el genio actúa como naturaleza y carece de plan o poder racional para producir su genialidad o reducirla a reglas.

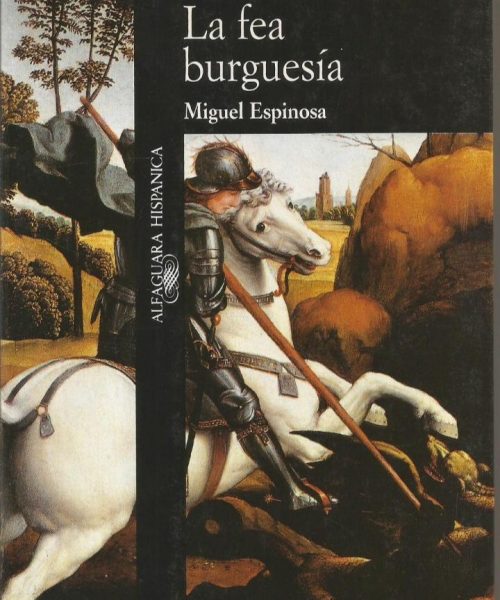

El maestro puede llegar a ser inefable, porque es imposible con palabras que el crítico dé cuenta de su belleza: “Cual queda el blanco cisne cuando pierde / la dulce vida entre la yerba verde”, escribe Garcilaso; Dámaso Alonso exclamaba arrobado al llegar a estos versos: “¡Tiremos nuestra inútil Estilística, no nos sirve para nada!”. La inefabilidad del genio es distinta: no es que la regla de medición se quede corta: es que no hay vara, en realidad, para medirla. Por eso la genialidad literaria pasa a veces desapercibida para el gran público y queda en devoción de minorías. Es, por poner otro ejemplo, la diferencia que existe entre el reconocido maestro Miguel Delibes y el casi desconocido Miguel Espinosa, a mi juicio el único autor verdaderamente genial en la novela española del siglo XX.